「カメラを持たずにここに訪れるのだろうか」。

遠い旅先で、ふとそんな事を思うことがある。カメラが時に羅針盤となり、撮影者を旅に導く。 自分という核を移動させ、ファインダーを通して内側から覗いてみたり外側から見つめてみたりを繰り返す。

写真は想像では描けないところに苦悩と喜びがあるのかもしれない。そして、作品はプリントに仕上げてこそ魅力ある。

私はGFX 50Sから北極地方の旅を想像した。かつてからの憧れでもあった、厳しく壮大な地の営みを収めるカメラにふさわしいと思ったからだ。

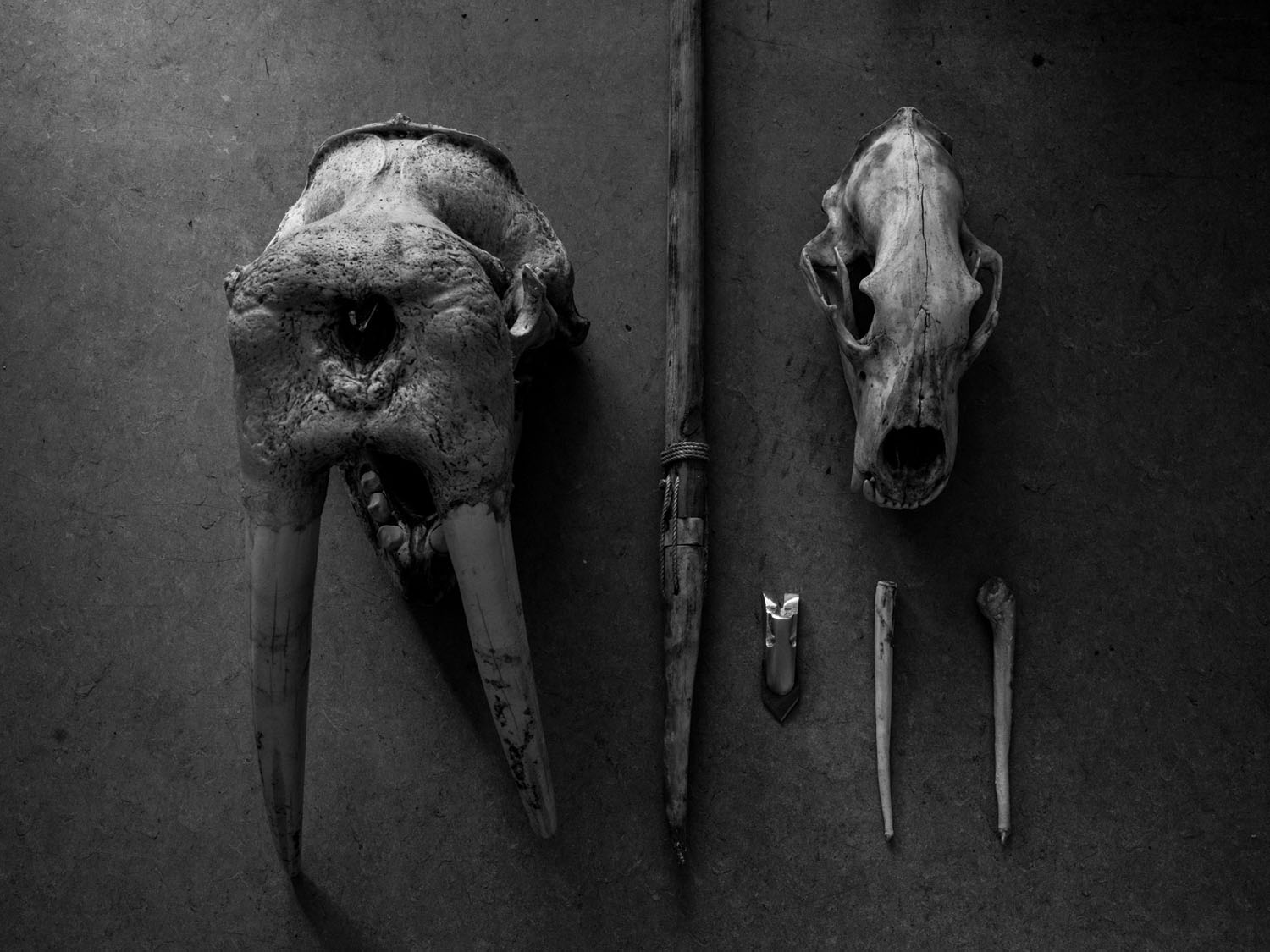

4月の中旬、日本を出発した私はグリーンランドの小さな村を渡りながら、先住民が住む最も北の集落まで辿り着いた。古来から狩猟をしながら暮らしてきたイヌイットは急激な時代の変化とともにその伝統的な価値観が大きく変化している。40人に満たないこの集落ではアビキヤが最後の専業猟師になるだろう。旅で出会ってから間もないアビキヤとセイウチ猟のために集落から数十キロ北西を目指すことになった。

天候は快晴、1週間ぶりに集落から外に出た私は、海氷上を進む犬ぞりから過ぎてゆく景色に高揚しながらカメラを向けた。現地の狩りに同行させてもらう為、揺れる犬ぞりの上からでもシャッターを切る時は待った無しの一発勝負だった。

GFXはフィルムの時代から引き継いだカメラの基本的操作だけをマニュアルダイヤルに配列されているところが特に好きだ。手に馴染むにつれてカメラとの一体感が生まれ、イメージを指先でドライブしながら被写体を捉える。カメラはシンプルに、写真は正直でありたい。 中判カメラである事を忘れてしまうほど小体なミラーレスと伝統的なダイヤル操作の融合は、いかなる状況でも直感的な撮影を楽しませてくれた。

5時間ほど走ったところで犬たちの足が止まってしまった。30cmほどある深い雪の上、風で雪表がクラストしていて思いように進めないのだ。これ以上進めないと判断した私たちはそこから北の沿岸にある「ネケの狩猟小屋」に進路を変えた。1900年頃にまだ未踏の北極点にアタックするためのベースとして建てられた小屋で北緯80度に近い。先ほどの地点から2時間ほど走ると、夕方には狩猟小屋に到着した。

半壊した古屋に入ると持ってきたストーブに火を灯し、海氷に落ちていた氷河片をナイフで砕いて鍋にかけた。犬ぞりに敷いていたカリブーの毛皮を板の間に敷くと今夜の寝床が完成した。

先住民が住む限界から数十キロ離れ、通信手段もなければ文化・言葉の違う同士で一晩過ごすのは本当にエキサイティングだった。互いに何か意思疎通を図ろうとサバイブする。私は日本土産としてカメラバックに忍ばせていたけん玉をやって見せたが、全く盛り上がらず危うい雰囲気が立ち込めた。するとアビキヤが沈黙をかき消すかのように携帯のカメラで撮ったイッカク猟の写真を見せてくれ、15秒ほど盛り上がる。またしばらく沈黙が続いたが、今度は自分がエスキモー語が記された片手辞書を出し、指差す単語をアビキヤが読み上げ、それを私が真似て発音するという流れを作り出し、5分以上は間が持った。かなり長く感じたが、そんな調子で意思疎通を試みながらしばらくするとお互い黙っていても気まずさがなくなり、自由になった。アビキヤはライフルの手入れを始め、気構えることがなくなったその空気の中で私はゆっくりとシャッターを切る。地球の遥か北の先住民と狩猟のために一夜を過ごした貴重な体験だった

イヌイットの生活を垣間見ることで狩猟と撮影がよく似ていることにも気がついた。目の前の状況を瞬時に判断しながら獲物を(被写体)狙う。猟師も写真家も道具の見極めは大切だ。北限という厳しい環境において、その両者が求めるものは間違いなくタフさと機動性だった。